Zum Geleit

Ein fotografiertes Schulgelände, irgendwo in einer chinesischen Stadt. Im Hintergrund zwei verwaiste Schornsteine, aus denen schwärzlicher Rauch emporsteigt. Ein zweites Bild zeigt das gleiche Gelände aus einer anderen Perspektive. Zu sehen ist ein neu gebautes Hochhaus-Wohngebiet aus Gießbeton, gleichförmig, in Reih und Glied, wie eine Terrakotta-Armee, reglos auf große Parade wartend. Auf dem dritten Foto schwärmt eine Gruppe Kinder aus dem Schulhof. Schwer zu sagen, ob die Kinder erschöpft oder erbaut den Schultag hier und jetzt beendet haben.

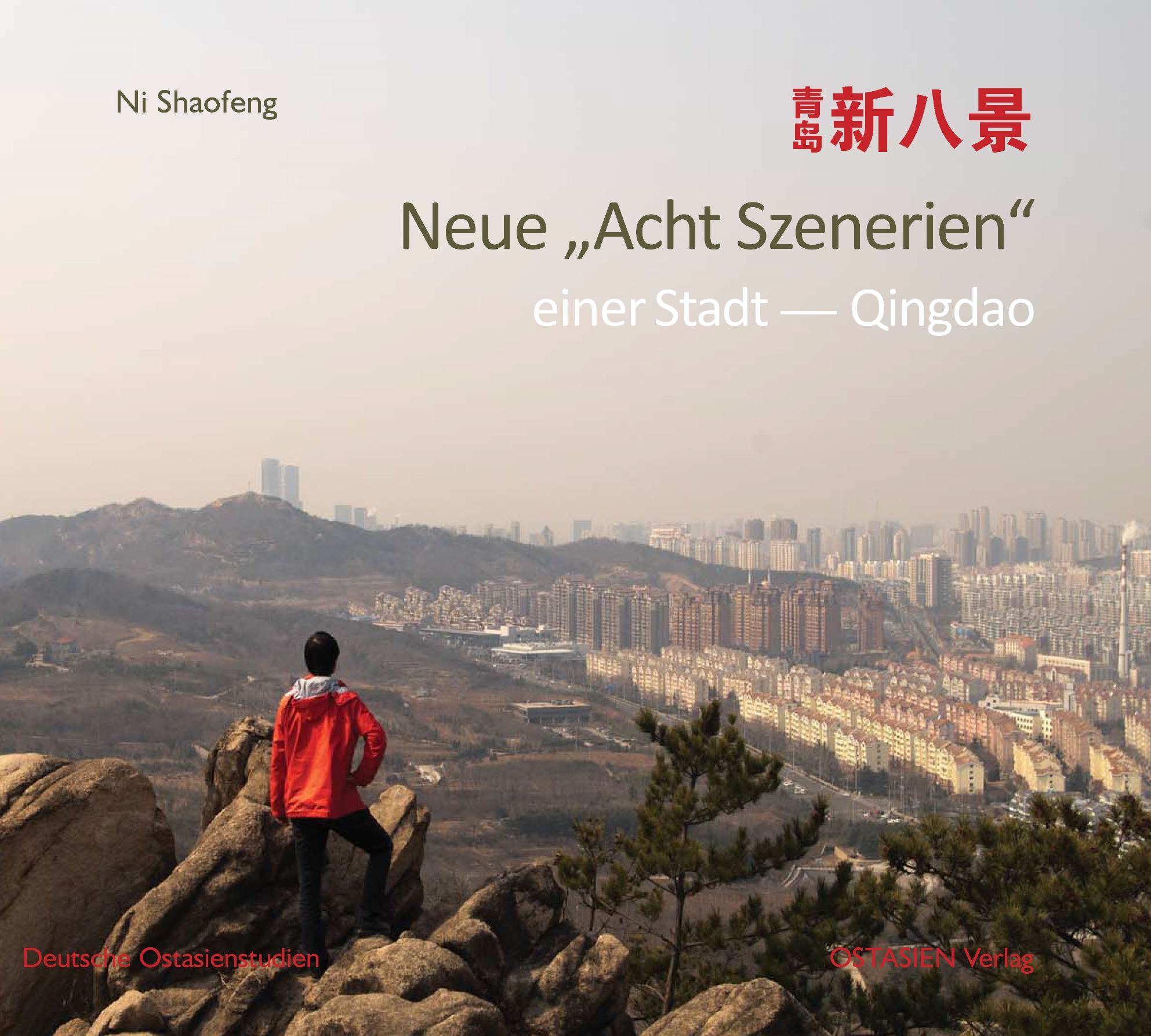

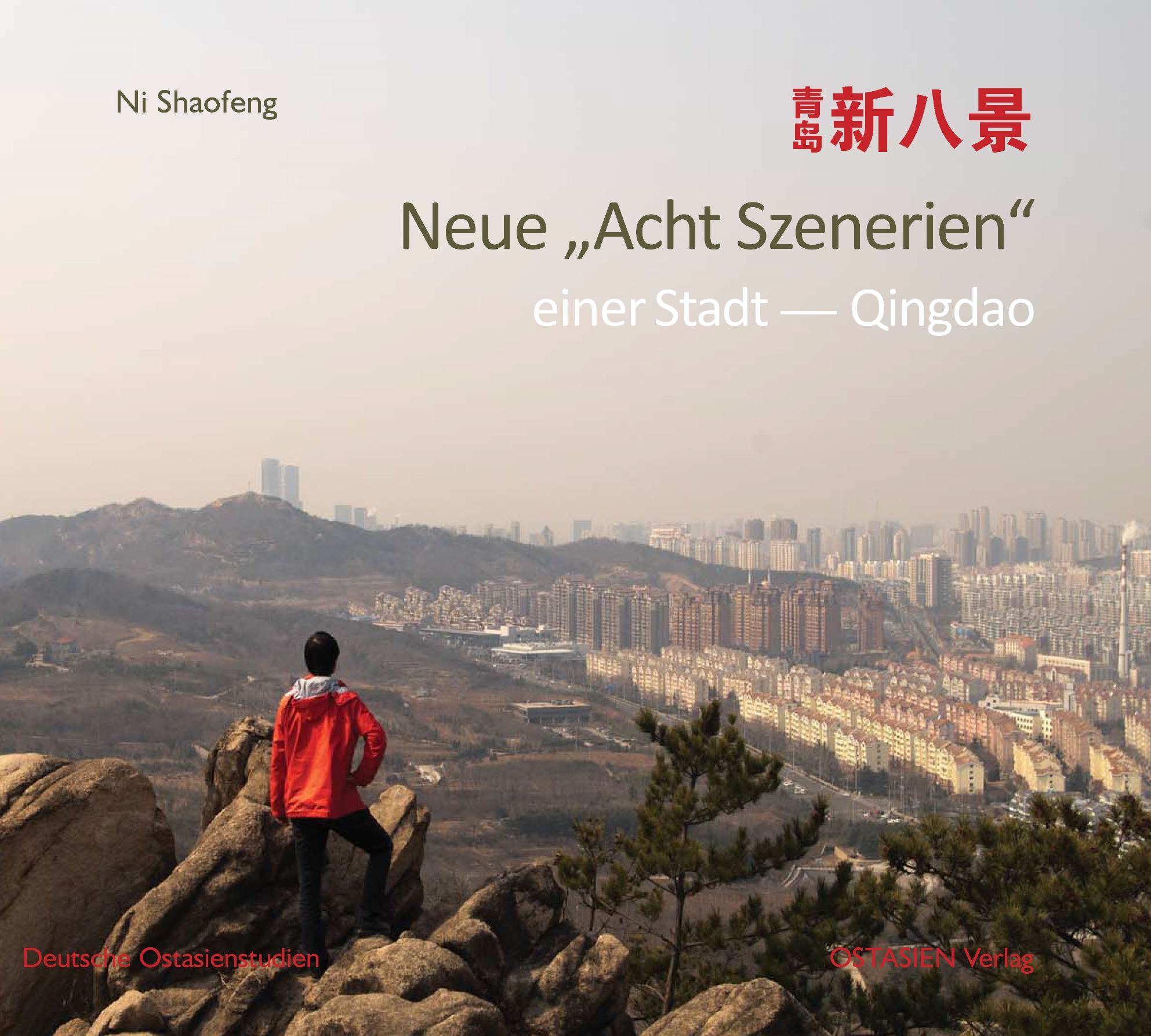

Diese und weitere Fotos lassen zuerst etwas Journalistisches vermuten, eine Reportage, sozial-kritisch oder politisch ironisierend. Ihre Autoren sind aber drei chinesische Maler, die sich über ein Jahr einem Kunstprojekt gewidmet haben. „Die neuen Acht Szenerien einer Stadt - Qingdao“ nennen sie ihr Werk, das ab heute dem deutschen Publikum präsentiert wird.

Was ist dabei so sehenswert?

Kein Baumonument ist zu bewundern, kein epochales Experiment von Star-Architekten zu bestaunen, und auch keine leistungsstarken Baumaschinen, die, in zahlreichen journalistischen Fotos festgehalten, seit Jahrzehnten Beweise für Chinas Umwälzung liefern. Beweise, die insbesondere die kapitalistisch-westliche Welt neidisch bis besorgt aufstöhnen lassen: Wie schnell katapultiert sich das Land aus der Armut heraus! Oder: Wo würde dieses China in zehn Jahren stehen, weit vor den USA, der Nummer eins von heute, und dann? Nein, sehenswert ist hier von alldem nichts.

Dafür stechen Prozesse ins Auge, die aus verschiedenen Perspektiven unterschiedliche Geschichten erzählen. Dies zeitgleich: Geschichte, wie die massive Gleichförmigkeit als moderne Stadtkrankheit entsteht, jede Individualität in Form und Farbe erstickend; Geschichte, wie, einst als Symbole für Fortschritte der Industrialisierung gefeiert, Schornsteine mehr an Luftverschmutzung denn an Eisen und Stahl erinnern, daran, wie Menschen der chinesischen Städte Atemnot verspüren; kaum daran, wie aus Eisen und Stahl Maschinen für „schneller, höher und weiter“ gemacht werden. Geschichte, wie Chinas nächste Generation nach maschinellen Leistungsprinzipien Tag für Tag im Schulalltag geformt wird. Nicht nur werden ähnliche Ambitionen genährt, nämlich irgendwann im Westen an irgendeiner Star-Universität pauken zu dürfen; auch lernen die Kinder meist erstaunlich ähnliche Angst kennen, auf der Leiter nach oben zu versagen, irgendwie…

Gastieren hier drei Künstler als scharfsinnige Sozialreporter, die in Verfremdung fotographischer Beobachtungen einer sich ständig wandelnden Urbangesellschaft ihre Wahrheit suchen und finden? Das allein würde eine kleine Revolution im gegenwärtigen China bedeuten, dort, wo die meisten Künstler gemäß westlichem Vorbild nach extremen, bisweilen extravaganten Formsprachen eines exklusiven Individualismus jagen, dort, wo nach Ai Weiwei heute nur noch selten jemand den Mut findet, des Künstlers Augenmerk auf Chinas Gesellschaft zu lenken. Das allein wäre schon sehenswert.

Doch die Künstler gehen weiter. Wie Soziologen sammeln sie Proben, möglichst umfassend, so nach dem Motto: Je präziser aufbereitet die Proben, desto wirklichkeitsnäher ihre Reflexion über Chinas Urbanität heute. Dazu gehören: Glanz und Glamour der Stahl-Glas-Fassade eines Bankturms, Szenen eines Shopping-Malls, Bauland mitsamt Bauruinen, zudem ein Kontrastprogramm zum urbanen Leben, nämlich Szenen aus ländlichen Regionen, wo Chinas neue Städter herstammen – etwa aus bergischen Dörfern. Das Sehenswerte hier: Es geht bei ihrem Werk längst nicht mehr um spontane, geniale Einfälle einzelner Künstler, die vor der Kulisse einer vorselektierten Realität ihre Imaginationen auskosten.

Vielmehr – auch dies ist besonders sehenswert – dienen ihre künstlerisch-kreativen Assoziationen dazu, eine scharfsinnig portraitierte Urban-Wirklichkeit im China von Heute tiefsinniger Reflexion zuzuführen. Hier zeigen sich die Künstler beharrlich, ihre realen Eindrücke „flächendeckend“ neu zu komponieren. Oder wie Ni Shaofeng, einer der hier ausgestellten drei Künstler bemerkte: „Alle sechs Seiten eines kubischen Objektes müssen auf einer papiernen Fläche entfaltet und neu komponiert werden.“

Also kommt das Mao-Konterfei aus der „Proletarischen Kulturrevolution“ auf die gleiche Fläche mit grellen Leuchtfarben, die an Neonlichter profitsüchtig machender Werbeindustrie der Globalisierung erinnern. Gibt es etwa eine trefflichere Satire über zeitgenössische Anachronismen, die viele Chinesen seit Jahren zusammenfassen als „nach links blinken – zurück in die Mao-Ära –, um nach rechts abzubiegen, tiefer in die Fänge von Wall-Street“? An einer anderen Stelle gesellen sich Backsteinmuster, verfremdet in altkalligraphische Streifen aus der chinesischen Antike, zu Bruchstücken städtischer Betonwälder, die realiter jegliche Backstein-Kultur als zeitunwürdig längst verdrängt haben. Tut sich hier eine postmoderne Dialektik kund, die global gilt: Erst versuchen, alte Erinnerungen zu verbannen, um sie dann nostalgisch, halbverschämt zu vermissen?

Spätestens hier begeben sich die Künstler aus ihren Rollen als Gesellschaftsreporter und Soziologen heraus tief in die dritte Rolle hinein - als Philosophen, die, nicht schwadronierend wortreich, mit allen Sinnen, einschließlich Scharf- und Tiefsinn, uns eine chinesische Urban-Realität präsentieren. Bildlich und bilderreich.

Und für mich persönlich ist die Ausstellung ihrer Kunstwerke umso sehenswerter – dank unserer Zeit, die viele im Westen bereits als „postfaktische Ära“ quittiert haben, eine Ära, in der jede Suche nach Realität, geschweige denn nach tief reflektierter Wahrheit, schon Fake-News bedeutet.

Shi Ming

Berlin, 22. August 2018 |

|

|

Vorwort

Wer in den letzten Jahren zum ersten Mal in China war, wird erstaunt gewesen sein, wie modern chinesische Städte sind: Überall sind Hochhäuser aus dem Boden gewachsen, und neue Verkehrsmittel machen das Reisen schnell und bequem. Wer in den letzten 30 Jahren immer mal wieder in China unterwegs war, mag verblüfft gewesen sein, wie rasch sich diese Veränderungen vollzogen haben. Denjenigen, die der chinesischen Sprache kundig sind, wird in solch einem Moment das Sprichwort (ri xin yue yi 日新月异) in den Sinn kommen: „Jeden Tag etwas Neues, jeden Monat eine Veränderung.“

Nachdenklichen Menschen geht dabei eine Frage nicht aus dem Kopf: Wie ergeht es den Menschen angesichts einer solch rasanten, ja rücksichtslosen Entwicklung, die ihr Alltagsleben binnen kürzester Zeit vollkommen umwälzt? Wie fühlen sie sich dabei? In den vom Staat gelenkten Medien wird nur wenig darüber berichtet. Dort liest man von den großen Errungenschaften in der neuen Epoche der Nation. Dort sieht man die vor Glück strahlenden Landbewohner, die in einer neuen, städtischen Umgebung ihr neues Leben beginnen. In letzter Zeit hört man immer wieder die Bemerkung: lihaile wode guo 厉害了我的国, etwa „Wie irre ist mein Land geworden!“ – oder, freier übersetzt, „Mein Land rockt nun.“

Sicherlich nicht jeder empfindet Glückseligkeit bei der allgemeinen Verstädterung. Es ist zu erwarten, dass viele von den Umsiedlern, die – ob nun freiwillig oder aber gezwungenermaßen – in den schnell erbauten Betonhäusern leben, ihre altgewohnte Lebensart vermissen. Aber oft sind die Menschen angesichts der auf sie einstürmenden Veränderungen sprachlos, oder es fehlt ihnen eine adäquate Möglichkeit, ihre neuen Erfahrungen in Worte zu fassen. Einmal hat ein einfacher Fischer, der wegen des Yangzi-Staudamm-Projektes zwangsumgesiedelt werden sollte, in einem Fernsehinterview in simplen Worten die ganze Misere, das Leiden des Verlusts dieser Menschen, auf den Punkt gebracht: „In der neuen Siedlung ist es doch nicht dasselbe. Hier habe ich einen direkten Ausblick auf diesen Fluss. Hier kann ich mir jedes vorbeifahrende Boot ansehen, hier kann ich den Gesängen des Bootsmanns lauschen.“ Er wusste, dass kurz nach diesem Interview sein Haus, in dem seine Familie seit Generationen wohnte, von dem steigenden Wasser des Stausees überschwemmt werden sollte. Und er konnte nichts dagegen tun.

Wenn auch ein aktiver Widerstand praktisch unmöglich ist, so könnte man doch erwarten, dass solche Umwälzungen der Gesellschaft den Künstlern Themen und Motive bieten. Tatsache ist aber, dass in den letzten Jahrzehnten die meisten Künstler damit beschäftigt waren und immer noch sind, ihren neuen Wohlstand in der neuen Lebenssituation zu sichern. Die Wendigen unter ihnen gehören mittlerweile sogar zu den Neureichen. In der Regel malen sie marktgängige harmlose Landschaftsansichten nach einem altmeisterlichen Stil oder versuchen, dem Glorifizierungsbedürfnis der Partei zu genügen. Sozialkritische Themen hingegen gilt es zu vermeiden. Manche Künstler richten ihren Blick auf den internationalen Kunstmarkt und versuchen vor allem, das westliche Publikum mit Exportwaren in klischeehafter Chinoiserie oder in einem trendy style zu versorgen. Dass dabei ein Thema wie die Urbanisierung in China wenig künstlerische Aufarbeitung erfährt, verwundert nicht.

Wir, die wir an diesem Projekt „Qingdao: Neue ‚Acht Szenerien‘ einer Stadt“ beteiligt sind, sind sehr dankbar, dass sich die diesjährige CHINA TIME dem Thema Chinesische Städte widmet. Wir haben in unseren Arbeiten versucht, die sich verändernden visuellen Erlebnisse in chinesischen Städten im heutigen China festzuhalten und ihnen künstlerische Gestalt zu geben.

Als ein Beispiel einer sich schnell entwickelnden Stadt haben wir die Hafenstadt Qingdao in der Provinz Shandong ausgewählt, nicht nur wegen unserer heimatlichen Verbundenheit mit ihr, sondern auch wegen der historischen Bindung zu Deutschland: Von 1898 bis 1919 gehörte die Stadt als Kolonie (Kiautschou) zum Deutschen Reich. Aber noch wichtiger ist für uns: Qingdao besitzt die typischen Merkmale einer sich schnell entwickelnden und pulsierenden Stadt des heutigen Chinas.

Um die Orte zu bestimmen, mit denen wir uns künstlerisch auseinandersetzen wollten, haben wir eine Strategie angewendet, die einerseits auf eine althergebrachte Methode der Orakelbefragung zurückgreift und andererseits das Zufallsprinzip walten lässt. In einer fern vom Großstadtlärm gelegenen Gegend, dem taoistischen Hualou-Tempel, haben wir, im Rahmen einer religiösen Zeremonie und unter der Obhut der Äbtissin Leng, ein Orakel befragt, indem zweimal acht Bohnen auf einer Stadtkarte Qingdaos ausgeworfen wurden. Auf diese Weise wurden insgesamt sechzehn Orte bestimmt, die den Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung des Projekts bilden sollten. Nach dem Besuch dieser sechzehn Orte haben wir acht dieser Orte ausgewählt. Hier sollte das Grundprinzip des traditionellen Verständnisses vom Zusammenwirken zwischen Himmel, Erde und Menschen zum Tragen kommen. Und umgekehrt sollte ehrfurchtsloser Haltung gegenüber den Himmelskräften und dem oft maßlosen Eingriff in die Natur beim Städtebau entgegengewirkt werden.

In der Auseinandersetzung mit diesen Orten haben wir, die drei am diesem Projekt beteiligten Künstler, unterschiedliche Wege beschritten. Die Resultate dieser Auseinandersetzung sind in dieser Ausstellung versammelt. Die als Rohmaterial dienenden Fotovorlagen sind in einer gesonderten Ausstellung unter dem Titel: Auf der Suche nach den richtigen Orten, in der Rathausdiele bis zum 10. September zu sehen.

Bei diesem Projekt handelt es sich zwar auch um ein gesellschaftliches Thema, aber unsere Fragestellung ist primär künstlerischer Natur. Wie verhalten sich dreidimensionale Objekte zu zweidimensionalen Bildern? Wie kann die sequenzielle Lesart der traditionellen chinesischen Malkunst in das Medienzeitalter hinübergerettet werden, in dem doch vor allem bewegte Bilder die Wahrnehmung bestimmen? Oder: Wie lässt sich die Malkunst im Digitalzeitalter neu positionieren? Wie kann die althergebrachte Vervielfältigungsmethode von Abreibungen in einer neuen Situation, in der Bilder in einem rasanten Tempo vermehrt und verbreitet werden, ihre Ausdruckskraft bewahren? Solche Fragen sind für uns wichtig, neben den Fragen nach den Bildinhalten. Nun präsentieren wir die Resultate unserer Bemühungen hier in der Ausstellung und hoffen, dass die eine oder andere Lösung von Ihnen Zuspruch erfahren wird.

Es bleibt mir noch die angenehme Pflicht, meine Dankbarkeit gegenüber denjenigen auszudrücken, ohne deren Hilfe diese Ausstellung nicht zustande gekommen wäre. Allen voran möchte ich meinen Künstlerkolleginnen und ‑kollegen Frau Prof. Zhu Xu, Herrn Prof. Deng Huaidong, Herrn Prof. Li Weisong. Herrn Prof. Li Ke und Herrn Xia Xun für ihre Mitarbeit an diesem Projekt danken. Ich bin Herrn Michael Konow, Frau Lisa Gathen und Herrn Frank Schlatermund von der Handelskammer Hamburg, Herrn Christoph Gärdner von den Hamburger Öffentlichen Bücherhallen sowie Frau Dr. Svenja Zell von der Rathausdiele äußerst dankbar dafür, dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben, unsere Werke auszustellen. Ich danke Frau Marlis Adjanor für ihre organisatorischen Arbeiten. Sie hat während des gesamten Zeitraums der Vorbereitung immer wieder Ordnung in das Projekt gebracht und mir den Rücken freigehalten. Ferner möchte ich mich bei Herrn Axel Kopido bedanken für seine Hilfe bei der Aufbereitung diverser Texte zur Ausstellung und zum Katalog und die zahlreichen fruchtbaren Diskussionen, die wir dabei führen konnten. Ich möchte meine Dankbarkeit Herrn Prof. Kai Vogelsang und Prof. Thomas Fröhlich aussprechen, die dieses Projekt mit großem Interesse begleitet und unterstützt haben. Die Förderung von der Hamburger Kulturbehörde bildet die finanzielle Grundlage für dieses Projekt. Hier möchte ich das Verständnis und die tatkräftige Unterstützung von Frau Henriette von Enckevort besonders hervorheben. Herr Philipp Hirschfeld von der Senatskanzlei, der Koordinator der diesjährigen CHINA-TIME, hat unser Vorhaben von Anfang an gefördert und unterstützt. Frau PD Dr. Dorothee Schaab-Hanke und Herrn Dr. Martin Hanke vom Ostasien Verlag möchte ich herzlich danken für Ihre unermüdliche Arbeit und große Hilfe bei der Edition und Gestaltung unseres Kataloges. Ohne die Fotodokumentationen, die Herr Bernd Spyra eigens in Qingdao für uns erstellt hat, wäre unser Vorhaben um einiges ärmer. Zahlreiche Studierende haben mir bei meinen Aufgaben geholfen, und ich möchte meine Dankbarkeit bei dieser Gelegenheit aussprechen: vor allem Jonas Paulsen, Dan Peterson, Fang Siyuan und Kristin Ralfs. Last but not least bedanke ich mich bei Frau Prof. Cornelia Monske von der Hochschule für Musik und Theater Hamburg und zwei ihrer Studierenden, Ruobing Sun und Xinghan Ren, für deren schönes Musikprogramm.

Ni Shaofeng

Hamburg, August 2018 |

|

|